फलित ज्योतिष

फलित ज्योतिष उस विद्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य तथा पृथ्वी पर, ग्रहों और तारों के शुभ तथा अशुभ प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष शब्द का यौगिक अर्थ ग्रह तथा नक्षत्रों से संबंध रखनेवाली विद्या है। इस शब्द से यद्यपि गणित (सिद्धांत) ज्योतिष का भी बोध होता है, तथापि साधारण लोग ज्योतिष विद्या से फलित विद्या का अर्थ ही लेते हैं।

ग्रहों तथा तारों के रंग भिन्न-भिन्न प्रकार के दिखलाई पड़ते हैं, अतएव उनसे निकलनेवाली किरणों के भी भिन्न भिन्न प्रभाव हैं। इन्हीं किरणों के प्रभाव का भारत, बैबीलोनिया, खल्डिया, यूनान, मिस्र तथा चीन आदि देशों के विद्वानों ने प्राचीन काल से अध्ययन करके ग्रहों तथा तारों का स्वभाव ज्ञात किया। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। अतएव इसपर तथा इसके निवासियों पर मुख्यतया सूर्य तथा सौर मंडल के ग्रहों और चंद्रमा का ही विशेष प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी विशेष कक्षा में चलती है जिसे क्रांतिवृत्त कहते हैं। पृथ्वी के निवासियों को सूर्य इसी में चलता दिखलाई पड़ता है। इस कक्षा के इर्द गिर्द कुछ तारामंडल हैं, जिन्हें राशियाँ कहते हैं। इनकी संख्या 12 है। इन्हें, मेष, वृष आदि कहते हैं। प्राचीन काल में इनके नाम इनकी विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, अत: इनका भी पृथ्वी तथा इसके निवासियों पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक राशि 30 की होती है। मेष राशि का प्रारंभ विषुवत् तथा क्रांतिवृत्त के संपातबिंदु से होता है। अयन की गति के कारण यह बिंदु स्थिर नहीं है। पाश्चात्य ज्योतिष में विषुवत् तथा क्रातिवृत्त के वर्तमान संपात को आरंभबिंदु मानकर, 30-30 अंश की 12 राशियों की कल्पना की जाती है। भारतीय ज्योतिष में सूर्यसिद्धांत आदि ग्रंथों से आनेवाले संपात बिंदु ही मेष आदि की गणना की जाती है। इस प्रकार पाश्चात्य गणनाप्रणाली तथा भारतीय गणनाप्रणाली में लगभग 23 अंशों का अंतर पड़ जाता है। भारतीय प्रणाली निरयण प्रणाली है। फलित के विद्वानों का मत है कि इससे फलित में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इस विद्या के लिये विभिन्न देशों के विद्वानों ने ग्रहों तथा तारों के प्रभावों का अध्ययन अपनी अपनी गणनाप्रणाली से किया है। भारत में 12 राशियों के 27 विभाग किए गए हैं, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। ये हैं अश्विनी, भरणी आदि। फल के विचार के लिये चंद्रमा के नक्षत्र का विशेष उपयोग किया जाता है।

परिचय

हस्त चित्रित प्रतिलिपि (Hand-colored).

ज्योतिषशास्त्र या एस्ट्रोलॉजी (ग्रीक भाषा ἄστρον के शब्द एस्ट्रोन,यानि "तारा समूह" -λογία, और -लॉजिया (-logia), यानि "अध्धयन" से लिया गया है). यह प्रणालियों, प्रथाओं (tradition) और मतों (belief) का वो समूह है जिसके ज़रिये आकाशीय पिंडो (celestial bodies) की तुलनात्मक स्थिति और अन्य सम्बंधित विवरणों के आधार पर व्यक्तित्व, मनुष्य की ज़िन्दगी से जुड़े मामलों और अन्य सांसारिक विषयों को समझकर, उनकी व्याख्या की जाती है और इस सन्दर्भ में सूचनाएं संगठित की जाती हैं. ज्योतिष जाननेवाले कोज्योतिषी (astrologer) या एक भविष्यवक्ता कहा जाता है.'तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. (3rd millennium BC). में इसके प्राचीनतम अभिलिखित लेखों से अब तक, ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर कई प्रथाओं और अनुप्रयोगों के निष्पादन हुआ है. संस्कृति, शुरूआती खगोल विज्ञान, और अन्य विद्याओं को आकार देने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

आधुनिक युग (modern era) से पहले ज्योतिष और खगोल विज्ञान (Astrology and astronomy) अक्सर अविभेद्य माने जाते थे. भविष्य के बारे में जानना और दैवीय ज्ञान की प्राप्ति, खगोलीय अवलोकन के प्राथमिक प्रेरकों में से एक हैं. पुनर्जागरण से लेकर १८ वीं सदी के अंत के बाद से खगोल विज्ञान का धीरे धीरे विच्छेद होना शुरू हुआ.फलतः, खगोल विज्ञान ने खगोलीय वस्तुओं के वैज्ञानिक अध्ययन और एक ऐसे सिद्धांत के रूप में अपनी एक पहचान बनाई जिसका उसकी ज्योतिषीय समझ से कुछ लेना देना नहीं था.

ज्योतिषों का विश्वास है की खगोलीय पिंडों की चाल और उनकी स्थिति या तो पृथ्वी को सीधे तरीके से प्रभावित करती है या फिर किसी प्रकार से मानवीय पैमाने पर या मानव द्वारा अनुभव की जाने वाली घटनाओं से सम्बद्ध होती है आधुनिक ज्योतिषियों द्वारा ज्योतिष को एक प्रतीकात्मक भाषा (symbolic language), एक कला के रूप में या भविष्यकथन (divination), के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे एक छद्म विज्ञान (pseudoscience) या अंधविश्वास (superstition) का नाम दिया है. परिभाषाओं में अन्तर के बावजूद, ज्योतिष विद्या की एक सामान्य धारणा यह है की खगोलीय पिण्ड अपने क्रम स्थान से भूत और वर्तमान की घटनाओं और भविष्वाणी (prediction) को समझने में मदद कर सकते हैं.एक मतदान में, ३१% अमिरिकियों ने ज्योतिष पर अपना विश्वास प्रकट किया और एक अन्य अध्ययन के अनुसार, ३९% ने उसे वैज्ञानिक माना है.

वैज्ञानिक आधार

ज्योतिष के आधार पर शुभाशुभ फल ग्रहनक्षत्रों की स्थितिविशेष से बतलाया जाता है। इसके लिये हमें सूत्रों से गणित द्वारा ग्रह तथा तारों की स्थिति ज्ञात करनी पड़ती है, अथवा पंचांगों, या नाविक पंचागों, से उसे ज्ञात किया जाता है। ग्रह तथा नक्षत्रों की स्थिति प्रति क्षण परिवर्तनशील है, अतएव प्रति क्षण में होनेवाली घटनाओं पर ग्रह तथा नक्षत्रों का प्रभाव भी विभिन्न प्रकार का पड़ता है। वास्तविक ग्रहस्थिति ज्ञात करने के लिए गणित ज्योतिष ही हमारा सहायक है। यह फलित ज्योतिष के लिये वैज्ञानिक आधार बन जाता है।

कुंडली

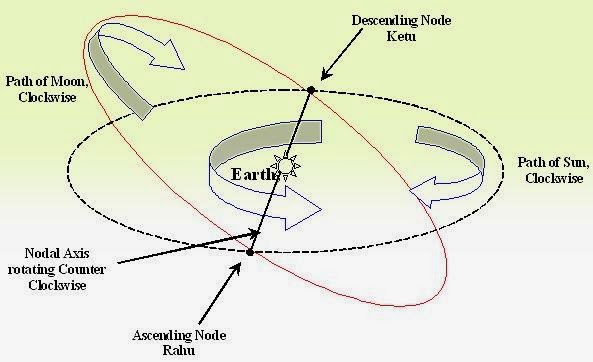

कुंडली वह चक्र है, जिसके द्वारा किसी इष्ट काल में राशिचक्र की स्थिति का ज्ञान होता है। राशिचक्र क्रांतिचक्र से संबद्ध है, जिसकी स्थिति अक्षांशों की भिन्नता के कारण विभिन्न देशों में एक सी नहीं है। अतएव राशिचक्र की स्थिति जानने के लिये स्थानीय समय तथा अपने स्थान में होनेवाले राशियों के उदय की स्थिति (स्वोदय) का ज्ञान आवश्यक है। हमारी घड़ियाँ किसी एक निश्चित याम्योत्तर के मध्यम सूर्य के समय को बतलाती है। इससे सारणियों की, जो पंचागों में दी रहती हैं, सहायता से हमें स्थानीय स्पष्टकाल ज्ञात करना होता है। स्थानीय स्पष्टकाल को इष्टकाल कहते हैं। इष्टकाल में जो राशि पूर्व क्षितिज में होती है उसे लग्न कहते हैं। तात्कालिक स्पष्ट सूर्य के ज्ञान से एवं स्थानीय राशियों के उदयकाल के ज्ञान से लग्न जाना जाता है। इस प्रकार राशिचक्र की स्थिति ज्ञात हो जाती है। भारतीय प्रणाली में लग्न भी निरयण लिया जाता है। पाश्चात्य प्रणाली में लग्न सायन लिया जाता है। इसके अतिरिक्त वे लोग राशिचक्र शिरोबिंदु (दशम लग्न) को भी ज्ञात करते हैं। भारतीय प्रणाली में लग्न जिस राशि में होता है उसे ऊपर की ओर लिखकर शेष राशियों को वामावर्त से लिख देते हैं। लग्न को प्रथम भाव तथा उसके बाद की राशि को दूसरे भाव इत्यादि के रूप में कल्पित करते हैं1 भावों की संख्या उनकी कुंडली में स्थिति से ज्ञात होती है। राशियों का अंकों द्वारा तथा ग्रहों को उनके आद्यक्षरों से व्यक्त कर देते हैं। इस प्रकर का राशिचक्र कुंडली कहलाता है। भारतीय पद्धति में जो सात ग्रह माने जाते हैं, वे हैं सूर्य, चंद्र, मंगल आदि। इसके अतिरिक्त दो तमो ग्रह भी हैं, जिन्हें राहु तथा केतु कहते हैं। राहु को सदा क्रांतिवृत्त तथा चंद्रकक्षा के आरोहपात पर तथा केतु का अवरोहपात पर स्थित मानते हैं। ये जिस भाव, या जिस भाव के स्वामी, के साथ स्थित हों उनके अनुसार इनका फल बदल जाता है। स्वभावत: तमोग्रह होने के कारण इनका फल अशुभ होता है। पाश्चात्य प्रणाली में (1) मेष, (2) वृष, (3) मिथुन, (4) कर्क, (5) सिंह, (6) कन्या, (7) तुला, (8) वृश्चिक, (9) धनु, (10) मकर, (11) कुंभ तथा (12) मीन राशियों के लिये क्रमश: निम्नलिखित चिह्न हैं :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(1) बुध, (2) शुक्र, (3) पृथ्वी, (4) मंगल, (5) गुरु, (6) शनि, (7) वारुणी, (8) वरुण, तथा (9) यम ग्रहों के लिये क्रमश: निम्नलिखित चिह्न :

1 2 3 4 5 6 7 8 9

तथा सूर्य के लिये और चंद्रमा के लिये प्रयुक्त होते हैं।

भावों की स्थिति अंकों से व्यक्त की जाती है। स्पष्ट लग्न को पूर्वबिंदु (वृत्त को आधा करनेवाली रेखा के बाएँ छोर पर) लिखकर, वहाँ से वृत्त चतुर्थांश के तुल्य तीन भाग करके भावों को लिखते हैं। ग्रह जिन राशियों में हो उन राशियों में लिख देते हैं। इस प्रकार कुंडली बन जाती है, जिसे अंग्रेजी में हॉरोस्कोप (horoscope) कहते हैं। यूरोप में, भारतीय सात ग्रहों के अतिरिक्त, वारुणी, वरुण तथा यम के प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं।

फल का ज्ञान

फल के ज्ञान के लिये राशियों के स्वभाव का अध्ययन करना पड़ता है। कुंडली के विभिन्न भावों से हमारे जीवन से संबंध रखनेवाली विभिन्न बातों का पता चलता है, जैसे प्रथम भाव से शरीर संबंधी, दूसरे भाव से धन संबंधी आदि। जिस भाव में जो राशि हो उसका स्वामी उस भाव का स्वामी होता है। एक ग्रह राशिच्क्र पर विभिन्न प्रकार से किरणें फेंकता है। अतएव कुंडली में ग्रह की दृष्टि भी पूरी या कम मानी जाती है। ग्रह जिस ग्रह स्थान पर अत्यधिक प्रभाव रखता है उसे उच्च तथा उससे सातवें भाव को उसका नीच कहते हैं। सूर्य के सान्निध्य से ग्रह हमें कभी कभी दिखाई नहीं पड़ते; तब वे अस्त हुए कहलाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न स्थितियों में ग्रहों के प्रभाव के अनुसार उन्हें बाल, युवा तथा वृद्ध कहते है। ग्रहों के अन्य ग्रह स्वभाव की सदृशता अथवा विरोध के कारण मित्र अथवा शत्रु होते हैं। अतएव फलित के लिये ग्रहों के बलाबल को जाना जाता है। जो ग्रह युवा, अपने स्थान अथवा उच्च में स्थित हो तथा अपने मित्रों से युत अथवा दृष्ट हो, उसका प्रभाव बहुत होता है। इसी प्रकार वह भाव जो अपने स्वामी से युत अथवा दृष्ट हो और जिसमें शुभ ग्रह हों, पूर्ण फल देता है। इस प्रकार ग्रहों के बलाबल, उनकी स्थिति तथा उनपर अन्य ग्रहों का भी विचार किया जाता है। इसके साथ परिस्थितियों तथा मनुष्य की दशा का भी विचार किया जाता है। इन्हीं सब कारणों से फलित बताना अति कठिन कार्य है। जो लोग गणित ज्योतिष के ज्ञान के बिना फल बताते हैं, वे ठीक नहीं बता सकते। चूँकि अधिकांश ज्योतिषी ऐसे ही पाए जाते हैं, इसलिये कुछ लोगों को इस विद्या की वैज्ञानिकता पर संदेह होने लगा है। हमारे जीवन के ऊपर सबसे अधिक सूर्य तथा चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, अतएव पाश्चात्य देशों में सूर्यस्थित राशि (सूर्यकुंडली) तथा चंद्रस्थित राशि (चंद्रकुंडली) को विशेष महत्व देते हैं। सूर्य हृदय की स्थिर प्रवृत्तियों का तथा चंद्रमा प्रतिक्षण चल मानसिक प्रवृत्तियों का बोधक है। अतएव भारत में चंद्रकुंडली को महत्व दिया जाता है। पाश्चात्य देशों में भी अब लोग इसी विचारधारा को प्रश्रय दे रहे हैं। चूँकि सूर्य अथवा चंद्र एक राशि में बहुत समय तक रहते हैं, अत: इनकी कुंडलियों से विभिन्न व्यक्तियों पर होनेवाले प्रभाव का ठीक अध्ययन नहीं किया जा सकता। स्पष्ट लग्न शीघ्र बदलता रहता है, अतएव लग्नकुंडली को व्यक्ति की वास्तविक जन्मकुंडली माना जाता है। सूक्ष्म फल के लिये होरा, द्रेष्काण, नवांश कुंडलियों का उपयोग किया जाता है।

ग्रहदशा

ग्रहों का विशेष फल देने का समय तथा अवधि भी निश्चित है। चंद्रनक्षेत्र का व्यतीत तथा संपूर्ण भोग्यकाल ज्ञात होने से ग्रहदशा ज्ञात हो जाती है। ग्रह अपने शुभाशुभ प्रभाव विशेष रूप से अपनी दशा में ही डालते हैं। किसी ग्रह की दशा में अन्य ग्रह भी अपना प्रभाव दिखलाते हैं। इसे उन ग्रहों की अंतर्दशा कहते हैं। इसी प्रकार ग्रहों की अंतर, प्रत्यंतर दशाएँ भी होती है। ग्रहों की पारस्परिक स्थिति से एक योग बन जाता है जिसका विशेष फल होता है। वह फल किस समय प्राप्त होगा, इसका निर्णय ग्रहों की दशा से ही किया जा सकता है। भारतीय प्रणाली में विंशोत्तरी महादशा का मुख्यतया प्रयोग होता है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य की आयु 120 वर्ष की मानकर ग्रहों का प्रभाव बताया जाता है।

शाखाएँ

फलित ज्योतिष की कई शाखाएँ हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में इनकी संख्या छह है:

• (1) व्यक्तियों तथा वस्तुओं के जीवन संबंधी ज्योतिष

• (2) प्रश्न ज्योतिष,

• (3) राष्ट्र तथा विश्व संबंधी ज्योतिष,

• (4) वायुमंडल संबंधी ज्योतिष,

• (5) आयुर्वेद ज्योतिष तथा

• (6) ज्योतिषदर्शन।

भारतीय ज्योतिष में केवल जातक तथा संहितास दो शाखाएँ ही मुख्य हैं। पाश्चात्य ज्योतिष की (1), (2) तथा (3) शाखाओं का जातक में तथा शेष तीन का संहिता ज्योतिष में अंतर्भाव हो जाता है।

घटक

ग्रह

गृह English Name लिंग विम्शोतरी दशा(वर्ष)

सूर्य Sun पुल्लिंग 6

चंद्र Moon स्त्रीलिंग 10

मंगल Mars पुल्लिंग 7

बुध Mercury नपुंसक 17

बृहस्पति Jupiter पुल्लिंग 16

शुक्र Venus स्त्रीलिंग 20

शनि Saturn पुल्लिंग 19

राहु Dragon’s Head पुल्लिंग 18

केतु Dragon’s Tail पुल्लिंग 7

राहू एवं केतु वास्तविक गृह नहीं है इन्हे छायाग्रह मना गया है|

ग्रहों कि आपसी मित्रता-शत्रुता इस प्रकार है|

गृह मित्र शत्रु सम

सूर्य चंद्र, मंगल, गुरु शुक्र, शनि बुध

चंद्र सूर्य, बुध मंगल, गुरु, शुक्र, शनि

मंगल सूर्य, चंद्र, गुरु बुध शुक्र, शनि

बुध सूर्य, शुक्र चंद्र मंगल, गुरु, शनि

गुरु सूर्य, चंद्र, मंगल बुध, शुक्र शनि

शुक्र बुध, शनि सूर्य, चंद्र, मंगल गुरु

शनि बुध, शुक्र सूर्य, चंद्र मंगल, गुरु

राशि

राशि English Name स्वभाव राशि स्वामी

मेष Aries चर मंगल

वृषभ Taurus स्थिर शुक्र

मिथुन Gemini दुईस्वभाव बुध

कर्क Cancer चर चंद्र

सिंह Leo स्थिर सूर्य

कन्या Virgo दुईस्वभाव बुध

तुला Libra चर शुक्र

वृश्चिक Scorpio स्थिर मंगल

धनु Sagittarius दुईस्वभाव गुरु

मकर Capricorn चर शनि

कुम्भ Aquarius स्थिर शनि

मीन Pisces दुईस्वभाव गुरु

यदि 360° को 12 से विभाजित किया जाए तो एक राशी 30° की होती है|

नक्षत्र

# नक्षत्र स्ताथी नक्षत्र स्वामी पद 1 पद 4 पद 3 पद 4

1 अश्विनी 0 - 13°20' मेष केतु चु चे चो ला

2 भरणी 13°20' - 26°40' मेष शुक्र ली लू ले पो

3 कृत्तिका 26°40' मेष - 10°00' वृषभ सूर्य अ ई उ ए

4 रोहिणी 10°00' - 23°20' वृषभ चंद्र ओ वा वी वु

5 म्रृगशीर्षा 23°20' वृषभ - 6°40' मिथुन मंगल वे वो का की

6 आर्द्रा 6°40' - 20°00' मिथुन राहू कु घ ङ छ

7 पुनर्वसु 20°00' मिथुन- 3°20' कर्क गुरु के को हा ही

8 पुष्य 3°20' - 16°20' कर्क शनि हु हे हो ड

9 आश्लेषा 16°40' कर्क- 0°00' सिंह बुध डी डू डे डो

10 मघा 0°00' - 13°20' सिंह केतु मा मी मू मे

11 पूर्वा फाल्गुनी 13°20' - 26°40' सिंह शुक्र नो टा टी टू

12 उत्तर फाल्गुनी 26°40' सिंह- 10°00' कन्या सूर्य टे टो पा पी

13 हस्त 10°00' - 23°20' कन्या चंद्र पू ष ण ठ

14 चित्रा 23°20' कन्या- 6°40' तुला मंगल पे पो रा री

15 स्वाति 6°40' - 20°00 तुला राहू रू रे रो ता

16 विशाखा 20°00' तुला- 3°20' वृश्चिक गुरु ती तू ते तो

17 अनुराधा 3°20' - 16°40' वृश्चिक शनि ना नी नू ने

18 ज्येष्ठा 16°40' वृश्चिक - 0°00' धनु बुध नो या यी यू

19 मूला 0°00' - 13°20' धनु केतु ये यो भा भी

20 पूर्वाषाढ़ा 13°20' - 26°40' धनु शुक्र भू धा फा ढा

21 उत्तराषाढ़ा 26°40' धनु- 10°00' मकर सूर्य भे भो जा जी

22 श्रवण 10°00' - 23°20' मकर चंद्र खी खू खे खो

23 धनष्ठा 23°20' मकर- 6°40' कुम्भ मंगल गा गी गु गे

24 शतभिषा 6°40' - 20°00' कुम्भ राहू गो सा सी सू

25 पूर्वाभाद्रपदा 20°00' कुम्भ - 3°20' मीन गुरु से सो दा दी

26 उत्तराभाद्रपदा 3°20' - 16°40' मीन शनि दू थ झ ञ

27 रेवती 16°40' - 30°00' मीन बुध दे दो च ची

यदि 360° को 27 से विभाजित किया जाए तो एक नक्षत्र 13°20'(तेरह डिग्री बीस मिनट) का होता है, अर्थात एक राशी मे सवा-दो(2.25) नक्षत्र होते है |

गहरा विश्वास

प्राचीन काल से ही ज्योतिष में गहरा विश्वास प्रचलित था, जो की हर्मेटिक (Hermetic) मैक्सिम के शब्दों "जैसा ऊपर, वैसा नीचे" के सार में भी समाहित है.टाइको ब्राहे ने ज्योतिष पर अपने अध्ययन में एक समान सारांश दिया है: "सस्पिसीएनडो देस्पिसीयो",ऊपर देखकर भी मैं निचे देखता हूँ". हालांकि, यह सिद्धांत जिसके अनुसार स्वर्ग में घटित घटनाओं का प्रतिबिम्ब पृथ्वी पर भी अवलोकित होता है, दुनिया भर में बहुत सी ज्योतिष परम्पराओं का हिस्सा है, पश्चिम में ऐतिहासिक रूप से ज्योतिष के पीछे काम करने वाली क्रियावली पर ज्योतिषियों के बीच बहस होती आई है.इस पे यह विवाद भी है की आकाशीय पिंड क्या केवल चिन्ह मात्र हैं या यह घटनाओं की पूर्वसूचना हैं, या फिर वे वास्तव में किसी प्रकार की शक्ति या फिर तंत्र से वास्तविक घटनाओं का संचालन करते हैं.[तथ्य वांछित]

भले ही खगोलीय यांत्रिकी (celestial mechanics) और स्थलीय गतिकी (dynamics) के बीच सम्बन्ध सबसे पहले इसाक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण (gravitation) के सार्वभौमिक सिद्धांत की खोज से सामने आया, लेकिन खगोलीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण ही उनके ज्योतिष प्रभाव को जन्म देता है यह बात किसी वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा नहीं कही गई, न ही किसी ज्योतिष ने इसका समर्थन किया.[तथ्य वांछित]

अधिकतर ज्योतिष परम्पराएं वास्तविक या अनुमानित आकाशीय पिंडों की सापेक्ष स्थिति और गति पर आधारित होती हैं या फिर किसी समय और स्थान पर हुई घटना में लिए गए या गणना में शामिल खगोलीय स्वरुप पर आधारित होते हैं.ये मुख्यतः हैं - ज्योतिष ग्रह (astrological planets), बौने ग्रह (dwarf planets), क्षुद्रग्रह (asteroids), तारें (star), चंद्र आसंधि (lunar node), अरबी भाग (Arabic parts) और काल्पनिक ग्रह (hypothetical planets). इस प्रकार की उल्लेखनीय आभासी स्थिति को उष्णकटिबंधीय (tropical) या तारामंडल (sidereal), एक ओर से बारह चिन्हों (signs) के राशिचक्र (zodiac), और दूसरी ओर से स्थानीय क्षितिज (horizon) (आरोही (ascendant)-अवरोही (descendant) अक्ष) और मध्य-आकाशीय (midheaven) - इमम कोएली (imum coeli) अक्ष के द्वारा परिभाषित किया गया है.

यह उत्तरवर्ती (स्थानीय) ढांचा विशिष्ट रूप से बारह ज्योतिष घरों (astrological houses) में विभाजित किया गया है.इसके अलावा, ये ज्योतिष के विभिन्न पहलु (astrological aspects) ज्यामितीय/कोणीय और विभिन्न खगोलीय पिंडों और कोणों के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है.

भविष्य की प्रवृतिओं और घटनाओं की भविष्यवाणी करने का ज्योतिष का दावा दो मुख्य विधियों पर आधारित है, पश्चिमी ज्योतिष में: ज्योतिष संबंधी पारगमन (astrological transit) और ज्योतिष सम्बन्धी प्रगमन (astrological progression).ज्योतिष सम्बन्धी पारगमन में ग्रहों की गति के आधार पर व्याख्या की जाती है क्योंकि अंतरिक्ष और कुंडली से होकर गुज़रते समय उनकी गति महत्वपूर्ण होती है.ज्योतिष प्रगमन में जन्म कुंडली तय पद्यतियों के अनुसार समय मे आगे की ओर बढती है.वैदिक ज्योतिष में निष्कर्ष पे पहुँचने के लिए ग्रह अवधियों पर ध्यान दिया गया है जबकि पारगमन का प्रयोग समय से जुड़ी महत्त्वपूर्ण घटनाओं में किया जाता है. अधिकांश पश्चिमी ज्योतिषियों ने भी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना छोड़ दिया है, उसके बदले वे सामान्य प्रवृत्तियों और घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं.तुलनात्मक दृष्टि से, वैदिक ज्योतिष, प्रवृत्तियों और घटनाओं दोनों की भविष्यवाणी करते हैं. संशईवादियों के अनुसार पश्चिमी ज्योतिषियों का ये तरीका प्रमाण योग्य अनुमान लगाने से बचाता है, और उन्हें महत्वपूर्ण से स्वेच्छित और असंबंधित घटनाओं का अभिप्राय अपने सुविधानुसार बताने का सामर्थ्य देता है.

अतीत में, ज्योतिष अक़्सर आकाशीय पिंडों के निकट अवलोकन और उनकी चाल पर आश्रित रहते थे.आधुनिक ज्योतिषी, खगोलविदों (astronomer) के दोवारा दिए हुए आंकडें जो की एक खगोलीय सारणी एफेमेरीडस (ephemerides) के रूप में होते हैं, जो खगोलीय पिंडों की समय के साथ बदलती राशि चक्र स्थिति को दर्शाती है.

परंपराएं

राशि चक्र (Zodiac) चिह्न, १६ वीं शताब्दी यूरोप, एक काष्ठचित्र

ज्योतिषियों की बहुत सारी परमपराएँ हैं, जिनमें से कुछ ज्योतिष सिद्धांतों और संस्कृतियों के प्रसारण के कारण एक सी विशेषता वाली होती हैं अन्य दूसरी परंपराओं का विकास विलगन में हुआ और उनके ज्योतिष सिद्धांत अलग हैं, हालांकि उनमें भी एक ही खगोलीय स्रोत से लिए जाने के कारण कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं.

वर्तमान परंपराएँ

आधुनिक ज्योतिषियों द्वारा जिन मुख्य परम्पराओं का इस्तेमाल किया जाता है, वो हैं

• वैदिक ज्योतिष (Vedic astrology)

• पश्चिमी ज्योतिष (Western astrology)

• चीनी ज्योतिष (Chinese astrology)

वैदिक और पश्चिमी ज्योतिष समान वंश के हैं जैसे की ज्योतिष की कुण्डलीं प्रणाली (horoscopic systems), दोनों परम्पराओं में ध्यान एक ज्योतिष सारणी या कुंडली (horoscope) के निर्माण, खगोलीय तत्वों के प्रस्तुतीकरण, और किसी घटना की जानकारी के लिए सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति का ज्ञान.हालांकि, वैदिक ज्योतिष, राशि चक्रों के चिन्हों को मूल नक्षत्रों (constellation) से मिलाकर नक्षत्र राशि चक्र (sidereal zodiac) का प्रयोग करती है , जबकि पश्चिमी ज्योतिष उष्णकटिबंधीय राशि चक्रों (tropical zodiac) का इस्तेमाल करते हैं.विशुओं के पूर्व निर्णय के कारण (precession of the equinoxes), सदियों बाद, पश्चिमी ज्योतिष के बारह राशि चिन्हों का उनके मौलिक नक्षत्रों की तरह आकाश के समान भाग से सम्बन्ध नहीं रहा.प्रव्हाव की दृष्टि से, पश्चिमी ज्योतिष में चिन्हों और नक्षत्रों के बीच सम्बन्ध टूट गया है, जबकि वैदिक ज्योतिष में अभी भी इसका सर्वोच्च महत्व है.दोनों सभ्यताओं के बीच अन्य मतभेदों में शामिल हैं- २७ (या २८) नक्षत्र (nakshatra) या चंद्र भवन के प्रयोग जिनका उपयोग भारत में वैदिक काल से किया जा रहा है और ग्रहों की अवधि की प्रणाली जिन्हें दशा (dashas) के नाम से जाना जाता है.

चीनी ज्योतिष में एक पूर्णतया विभिन् परंपरा का विकास हुआ है.इस में पश्चिमी और भारतीय ज्योतिष से विपरीत आकाश का विभाजन बारह राशि चक्र के स्थान पर आकाशीय भूमध्य रेखाओं द्वारा किया जाता है.चीनीयों ने एक ऐसी प्रणाली विकसित की जिसमें हर चिन्ह दिन के बारह 'दोहरे घंटों ' और साल के बारह महीनो से सम्बद्ध माना जाता था. राशि चक्र का प्रत्येक चिन्ह अलग अलग साल पर शासन करता है और चीनी ब्रह्मांडिकी के पञ्च तत्व प्रणाली के साथ जुड़कर ६० (१२ x ५) वर्ष चक्र देता है. यहाँ यह शब्द, चीनी ज्योतिष सुविधा के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन कोरिया (Korea), जापान, वियतनाम, थाईलैंड और अन्य एशियाई देशों में ठीक इसी परंपरा के संस्करण विद्यमान हैं.

आधुनिक समय में, ये परम्पराएं एक दूसरे के अधिक संपर्क में आई हैं, ध्यान देने वाली बात ये है की भारतीय और चीनी ज्योतिष पश्चिम में प्रचारित हो रही है, जबकि पश्चिमी ज्योतिष की जानकारी अभी भी एशिया में सिमित है. पश्चिमी दुनिया में ज्योतिष विज्ञान में आधुनिक समय में काफ़ी विविधता आई है.नए आन्दोलन दिखाई दिए हैं जिसने अलग अलग दृष्टिकोणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पारंपरिक ज्योतिष को अस्वीकार कर दिया है, जैसे की मध्यबिन्दुओं पर ज्यादा ज़ोर देना, या फिर ज़्यादा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण .हाल ही में हुए कुछ पश्चिमी विकास:

• आधुनिक उष्णकटिबंधीय और नक्षत्र कुंडली ज्योतिष

• ब्रह्माण्ड जीवविज्ञान (Cosmobiology)

• मनोवैज्ञानिक ज्योतिष (Psychological astrology)

• जन्म चिन्ह ज्योतिष (Sun sign astrology)

• ज्योतिष का हैम्बर्ग स्कूल (Hamburg School of Astrology)

o वरुण ज्योतिष (Uranian astrology), हैम्बर्ग स्कूल का उपसमुच्चय

ऐतिहासिक परंपरा

अपने लंबे इतिहास के दौरान, ज्योतिष विज्ञान ने कई क्षेत्रों में शोहरत प्राप्त की और परिवर्तन के साथ-साथ इसमें विकास भी हुआ. ऐसी कई ज्योतिष परम्पराएं हैं जिनका ऐतिहासिक महत्त्व है, मगर आज वो बहुत कम प्रयोग में आते हैं. ज्योतिषियों की उनमें अभी भी रुचि बरकरार है और वे उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखते हैं.ज्योतिष के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परंपराओं में शामिल हैं:

• अरबी और फारसी ज्योतिष (Arab and Persian astrology) (मध्यकालीन मध्य पूर्व)

• बेबीलोन ज्योतिष (Babylonian astrology) (प्राचीन, मध्यपूर्व)

• मिस्र ज्योतिष (Egyptian astrology)

• हेलेनिस्टिक ज्योतिष (Hellenistic astrology) (शास्त्रीय पुरातनता)

• मायां ज्योतिष (Mayan astrology)

पश्चिमी, चीनी और भारतीय ज्योतिष के इतिहास (history of astrology) की चर्चा इतिहास के मुख्य लेखों में की गई है.

गुप्त परंपराएं

१७ वीं सदी की रसायन विद्या पाठ से उद्धरण और प्रतीक.

कई सूफ़ी या गुप्त परंपराओं को ज्योतिष से जोड़ा गया है.कुछ मामलों में, जैसे कब्बाला (Kabbalah) में, ज्योतिष के अपने पारंपरिक तत्वों को प्रतिभागियों द्वारा इक्कठा करके अंतर्भूत किया जाता है.अन्य मामलों में, जैसे की आगम भविष्यवाणी में, बहुत से ज्योतिषी ज्योतिष के अपने काम में परम्पराओं को सम्मिलित करते हैं. गुप्त परंपराएं में निम्न- लिखित चीज़ें शामिल हैं, लेकिन गुप्त परंपराएं इतने तक ही सीमित नहीं हैं:

• रसायन विद्या (Alchemy)

• हस्तरेखा-शास्त्र (Chiromancy)

• गूढ़ ज्योतिष (Kabbalistic astrology)

• चिकित्सा ज्योतिष (Medical astrology)

• संख्या विज्ञान (Numerology)

• रोसिक्रुसियन (Rosicrucian) या "रोज क्रॉस"

• टैरो द्वारा भविष्यकथन (Tarot divination)

इतिहास के अनुसार, पश्चिमी दुनिया (Western World) में रसायन विद्या विशेषत: समवर्गी था और ज्योतिष की पारंपरिक बाबिल-यूनानी शैली से मिला हुआ था; कई मायनों में ये मनोगत (occult) या गुप्त ज्ञान को खोजने में एक दूसरे के पूरक थे. ज्योतिष ने रसायन विद्या की चार संस्थापित तत्वों (classical elements) की अवधारणा का प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान समय तक उपयोग किया है. परंपरागत रूप से, सौर-मंडल के सात ग्रोहों में से प्रत्येक का अपना प्रभुत्व क्षेत्र या अधिराज्य है और वो निश्चित धातु पर आधिपत्य रखता है.

राशि चक्र

राशि चक्र (Zodiac) ६ वी सदी में आराधनालय बीट अल्फा, इज़राइल.

Zodiac

राशि चक्र, नक्षत्रों का एक घेरा या समूह है जिसके माध्यम से सूर्य, चंद्रमा, और ग्रह आकाश में पारगमन करते हैं.ज्योतिषियों ने इन नक्षत्रों पर ध्यान दिया और उनको कुछ विशिष्ट महत्व दिया. समय के साथ-साथ उन्होंने बारहों नक्षत्रों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर उस पर आधारित बारह राशि चिन्हों (signs) की एक प्रणाली बना ली. (मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn) , कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces)). पश्चिमी और वैदिक राशि चक्रों का कुण्डलिनी ज्योतिष की परम्परा में एक ही मूल है, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत से मायने में समान हैं.दूसरी ओर चीन में, राशि चक्र का अलग तरीके से विकास हुआ था. हालांकि चीनियों का भी एक बारह चिन्हों वाला तंत्र है (जानवरों के नाम पर आधारित),चीनी राशि चक्र शुद्ध पंचांग चक्र का हवाल देता है, इसमें पश्चिमी और भारतीय राशि चक्रों से जुड़ा हुआ कोई समकक्ष नक्षत्र नहीं है.

बारह राशि चक्रों की सर्वनिष्ठ बात ये है की सूर्य और चंद्रमा की अंतःक्रिया को ही ज्योतिष के सभी रूपों में केन्द्र माना गया है.

पश्चिमी ज्योतिषियों के एक बड़े हिस्से ने आकाश को ३० अंश के बारह बराबर खंडों में बाटने वाले उष्णकटिबंधीय राशि चक्र को अपने काम का आधार बनाया जिसकी शुरुआत मेष के पहले बिन्दु से होती है, जहाँ आकाशीय भूमध्य रेखा (celestial equator) और क्रांतिवृत्त (ecliptic) (आकाश के माध्यम से सूर्य के पथ), उत्तरी गोलार्द्ध के वलय विषुव (equinox) पर मिलते हैं.विशुओं के पुरस्सरण के कारण (precession of the equinoxes), पृथ्वी का अंतरिक्ष में घूर्णन करने का रास्ता धीरे धीरे बदलता है , इस प्रणाली में राशि चक्र चिन्ह का समान नाम वाले नक्षत्र (constellation) से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वो महीनों और ऋतुओं के संरेखन में (सीध में) रहते हैं.

वैदिक ज्योतिष की परम्परा का पालन करने वाले और अल्प संख्या में यानि कुछ पश्चिमी ज्योतिषी समान नक्षत्र राशि चक्र उपयोग करते हैं.यह राशि चक्र उसी समान रूप से विभाजित क्रांतिमण्डल का प्रयोग करता है लेकिन राशि चिन्हों के समान नाम वाले विचाराधीन नक्षत्रों की स्थिति के लगभग संरेखन में रहता है. नक्षत्र राशि चक्र उष्णकटिबंधीय राशि चक्र से अयानाम्सा (ayanamsa) कही जाने वाली दूरी से बराबर दूरी से अलग है, जो की विशुओं के झुकाव के साथ-साथ आगे बढ़ता है.इसके अलावा, कुछ नक्षत्रज्ञाता (अर्थात् ज्योतिषी जो नक्षत्र तकनीक का प्रयोग करते हैं) वास्तविक, असमान राशिचक्रों के नक्षत्रों को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं.

कुण्डलिनी ज्योतिष

ज्योतिष घरों और ग्रहों एवं चिन्हों के लिए बनाऐ गये शिल्प के नमूने को प्रर्दशित करने वाली

१८ वीं सदी आइसलैंड की पांडुलिपि.

Horoscopic astrology

कुंडली ज्योतिष (Horoscopic astrology) प्रणाली, भूमध्य (Mediterranean) क्षेत्र और विशेष रूप से हेलेनिस्टिक मिस्र (Hellenistic Egypt) के आस-पास के क्षेत्र में दूसरी या पहली शताब्दी के शुरूआती दौर में विकसित हुई. ये परम्परा समय के विशिष्ट क्षण पर स्वर्ग या कुंडली के द्वि- आयामी आरेख से सम्बद्ध है.यह चित्र विशेष नियमों और दिशा निर्देशों के आधार पर खगोलीय पिंडों के संरेखण में छिपे अर्थों को समझने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं.एक कुंडली कि गणना सामान्यतः एक व्यक्ति विशेष के जन्म के समय या फिर किसी उद्यम या घटना के शुरुआत में कि जाती है, क्यूंकि उस समय के आकाशीय सरेखण को उन विषयों की प्रकृति का निर्धारक माना जाता है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं.ज्योतिष के इस रूप का एक विशिष्ट लक्षण जो इसे दूसरों से अलग करता है वो है - परीक्षा के विशिष्ट क्षण, जिसे अन्यथा पधान के रूप में भी जाना जाता है., पर क्रांतिवृत्त (ecliptic) की पृष्ठभूमि के सामने, पूर्वी क्षितिज की बढ़ने वाली डिग्री की गणना.कुंडली का ज्योतिष दुनिया भर में फैले ज्योतिष का सर्वाधिक प्रभावशाली रूप है, ख़ास तौर पर अफ्रीका, भारत, यूरोप और मध्य पूर्व में, और भारतीय (Indian), मध्य कालीन और आधुनिक पश्चिम ज्योतिष सहित कुंडली ज्योतिष की कई मुख्य प्रथाएँ, हेलेनिस्टिक परम्पराओं से उत्त्पन्न हुई हैं

कुंडली

चित्र:Horoscope-handdrawn.jpgएक हस्त- लिखित

जन्मकुंडली (horoscope).

कुण्डलिनी ज्योतिष का केन्द्र और उसकी शाखाएं, कुंडली या ज्योतिष के लेखाचित्र की गणना है.यह द्वि-आयामी रेखाचित्र प्रस्तुति, दिए गए समय और स्थान पर, पृथ्वी पर स्थिति के सहारे, स्वर्ग में आकाशीय पिंडों की आभासी स्थिति को दर्शाता है.कुंडली भी बारह विभिन्न खगोलीय गृहों (houses) में विभाजित हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं.कुंडली में जो गणना होती है उसमें गणित और सरल रेखागणित शामिल होती है जो की स्वर्गीय निकायों की स्पष्ट स्थिति और समय का खगोलीय सारणी पर आधारित होती है. प्राचीन हेलेनिस्टिक ज्योतिष में आरोह कुंडली के पहले आकाशीय गृह को परिलक्षित करता था.यूनानी में आरोह के लिए होरोस्कोपोस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जिससे होरोस्कोप शब्द की उत्पत्ति हुई.आधुनिक समय में, यह शब्द ज्योतिष लेखा-चित्र को दर्शाता है.

कुंडली ज्योतिष की शाखाएं

कुंडली ज्योतिष की परम्पराओं को चार शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है जो की विशिष्ट विषयों या उद्देश्यों की ओर निर्दिष्ट हैं.अक्सर, ये शाखाएं एक अनूठे प्रकार की तकनीकों का समुच्चय या फिर भिन्न क्षेत्र के लिए प्रणाली के मूल सिद्धांतों के विभिन्न प्रयोगों का इस्तेमाल करती हैं.ज्योतिष के कई अन्य उप-समुच्चयों और प्रयोगों का आरम्भ चार मौलिक शाखाओं से हुआ है.

• नवजात ज्योतिष (Natal astrology), व्यक्ति की जन्म-पत्री का अध्ययन है जिसके आधार पर व्यक्ति के बारे में और उसके जीवन के अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है.

• कतार्चिक ज्योतिष (Katarchic astrology) में चुनावी (electional) और घटना ज्योतिष दोनों शामिल हैं. इनमें से पहले ज्योतिष में ज्योतिष के ज्ञान का उपयोग किसी उद्यम या उपक्रम को शुरू करने के लिए शुभ घड़ी का पता लगाने के लिए किया जाता है, और बाद वाले का उपयोग किसी घटना के होने के समय से उस घटना के बारे में सब कुछ समझने के लिए किया जाता है.

• प्रतिघंटा ज्योतिष (Horary astrology) में ज्योतिषी किसी प्रश्न का जवाब, उस प्रश्न को पूछे जाने के क्षण का अध्धयन करके देता है.

• सांसारिक या विश्व ज्योतिष (Mundane or world astrology), मौसम, भूकंप, और धर्म या राज्यों के उन्नयन एवं पतन सहित दुनिया में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए ज्योतिष का अनुप्रयोग. इसमें ज्योतिष युग (Astrological Ages), जैसे की कुंभ युग (Age of Aquarius), मीन युग, इत्यादि शामिल हैं.प्रत्येक युग की लम्बाई लगभग २,१५० साल होती है और दुनिया में कई लोग इन महायुगों को ऐतिहासिक और वर्तमान घटनाओं से सम्बद्ध मानते हैं.

ज्योतिष का इतिहास

History of astrology

ट्रेस रिचेस हयूरेस ड डक ड बेरी (Très Riches Heures du Duc de Berry) से

15 वीं सदी में निकाय के क्षेत्र की छवि चित्र शरीर के हिस्सों और राशिचक्रीय संकेतों के बीच संबंधों को दर्शाता है.

उत्पत्ति

ज्योतिष के जो सिद्धांत बाद में एशिया, यूरोपऔर मध्य पूर्व में विकसित हुए उनका वर्णन प्राचीन बाबिल (Babylonians) में भी है और खगोलीय चिन्हों की उनकी प्रणाली दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में संकलित की गई. बाद में खगोलीय चिन्हों की यहीं प्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बाबिल से भारत, मध्य पूर्व और मिस्र में फैली, जहाँ यह पहले से विद्यमान ज्योतिष के स्वदेशी रूपों के साथ मिल गई.[21] बाबिल की ज्योतिष मिस्र में आरम्भ में चौथी शाताब्ब्दी के मध्य ईसा पूर्व में आई थी, और दूसरी और पहली शाताब्ब्दी के शुरुआत में ऐलेक्जेन्द्रिया की विजय के बाद (Alexandrian conquests), यह बाबिल ज्योतिष, मिस्त्र सभ्यता के दक्षिणी ज्योतिष से मिश्रित हो गई और कुंडली ज्योतिष का निर्माण किया. (horoscopic astrology)ज्योतिष के इस नवीन प्रारूप की उत्पत्ति ऐलेक्जेन्द्रिया मिस्र (Alexandrian Egypt) की मानी जाती है, जल्द ही ये प्राचीन दुनिया में यूरोप, मध्य पूर्व और भारत में फैल गई.

आधुनिक युग के पहले

खगोल विज्ञान और ज्योतिष के बीच अन्तर जगह जगह पर अलग है, वे दृढ़ता से प्राचीन भारत[22][23], प्राचीन बाबिल और मध्यकालीन यूरोप (medieval Europe) से जुड़ी हुई है, लेकिन हेलेनिस्टिक दुनिया (Hellenistic world) से एक हद तक अलग है. ज्योतिष और खगोल विज्ञान (astrology and astronomy) के बीच पहला शब्दार्थिक (semantic) अन्तर ११ वीं सदी में फारसी खगोलज्ञ (Persian astronomer) अबू- रेहान-अल-बिरूनी (Abū Rayhān al-Bīrūnī) द्वारा दिया गया था. (ज्योतिष और खगोल विज्ञान (astrology and astronomy) देखें).

ज्योतिष उद्यमों से प्राप्त किये गए खगोलीय ज्ञान का स्वरूप इतिहास में प्राचीन भारत से लेकर माया सभ्यता से मध्यकालीन यूरोप तक कई संस्कृतियों में दोहराया गया है, . इस ऐतिहासिक योगदान को देखते हुए, ज्योतिष को रसायन विद्या (alchemy) की तरह छद्म विज्ञान (pseudoscience) के साथ-साथ प्रोटो साइंस (protoscience) कहा जाने लगा (पश्चिमी ज्योतिष तथा रसायन विद्या नीचे से देखें).

आधुनिक युग से पहले कभी ज्योतिष को बिना आलोचना के स्वीकार नहीं किय गया; हेलेनिस्टिक संशयी लोगों, गिरिजाघर अधिकारियों और मध्यकालीन मुस्लिम खगोलशास्त्रियों (Muslim astronomers) जैसे की अल-फराबी (Al-Farabi), (अलफरेबिउस), इब्न-अल- हेथम (Ibn al-Haytham) , ( आल्हाजें), अबू-रेहान-अल-बिरूनी (Abū Rayhān al-Bīrūnī), ऐविसेना (Avicenna) और ऐविरोज़ ने इसे काफी चुनौतियां दीं. ज्योतिष को झूठा ठहराए जाने के वैज्ञानिक (ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके अनुमान पर आधारित (conjectural) थे न की प्रयोग (empirical) पर) और धार्मिक (रूढिवादी इस्लामी विद्द्वानों (Islamic scholars) से विवाद) दोनों ही कारण थे.[25] इब्न क़य्यिम-अल जव्जिय्या (Ibn Qayyim Al-Jawziyya)ने (१२९२-१३५०) अपने मिफ्थ डार अल-सा केदाह में ज्योतिष और भविष्यवाणी (divination) का खंडन करने के लिए प्रयोगाश्रित तर्कों का इस्तेमाल किया है.

कई प्रमुख विचारकों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों, जैसे की पाइथागोरस , प्लेटो, अरस्तू (Aristotle), गैलेन (Galen) , पारासेलसस (Paracelsus), गिरोलामो कार्डन (Girolamo Cardan) , निकोलस कोपर्निकस (Nicholas Copernicus), ताकी अल- दीन (Taqi al-Din), ताईको ब्राहे, गैलीलियो गैलीली, जोहानिस केप्लेर, कार्ल जंग (Carl Jung) और दूसरों ने या तो ज्योतिष के सिद्धांतों का प्रयोग किया या ज्योतिष में उल्लेखनीय योगदान दिया.

आधुनिक दृष्टिकोण

आधुनिक समय में ज्योतिष व्यवहार में कई नवरचनाएं हुई हैं.

पश्चिमी ज्योतिष

• २० वीं शताब्दी के मध्य के दौरान, अल्फ्रेड विट्टे (Alfred Witte) और उनके बाद रेंहोल्ड इबरटीन (Reinhold Ebertin) ने केन्द्र बिन्दुओं के कुंडली इस्तेमाल के (midpoints in Astrology) विश्लेषण में अग्रगामी रहे. (ज्योतिष में केंद्रबिंदु)

• १९३० के दशक से १९८० के दशक तक डेन रूध्यार (Dane Rudhyar), लिज़ ग्रीन (Liz Greene) और स्टीफेन अरोयो (Stephen Arroyo) सहित कई ज्योतिष शास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण (astrology for psychological analysis) के लिए ज्योतिष का प्रयोग किया, जिनमें से कुछ कार्ल ज़ंग (Carl Jung) जैसे महान मनोवैज्ञानिक भी थे.

• १९३० के दशक में डॉन नेरोमन (Don Neroman), "एस्ट्रोजियोग्राफी" के नाम से एक स्थानीय ज्योतिष शास्त्र (Locational Astrology) को विकसित करके इसे यूरोप में लोकप्रिय भी बनाया. १९७० के दशक में अमेरिका के ज्योतिषी जिम लेविस ने (Jim Lewis)आस्ट्रोकार्टोग्राफी नाम की (Astrocartography). एक लोकप्रिय और अलग दृष्टिकोण विकसित की. दोनों ही तरीकों से स्थान में परिवर्तन के साथ जीवन की स्थितियों में आने वाले बदलाओ को जाना जाता है.

वैदिक ज्योतिष

• १९६० के दशक में,एच.आर.शेषाद्रि (H.R. Seshadri Iyer)अय्यर ने योग बिंदु को जोड़कर एक प्रणाली शुरू की जो की पश्चिम में लोकप्रिय हुई.

• १९९० के दशक के शुरूआती दौर से, भारतीय वैदिक ज्योतिष शास्त्री और लेखक वी. के. चौधरी (V.K. Choudhry) ने जन्मपत्री पढने के लिए (Systems' Approach for Interpreting Horoscopes)प्रणाली दृष्टिकोण (भविष्य बताने वाला ज्योतिष) ज्योतिष, की एक सरल प्रणाली की रचना की.[28] यह प्रणाली ज्योतिष, ज्योतिष जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों की मदद करती है, इसे "एस ए" भी कहते हैं.

• स्वर्गीय के. एस. कृष्णामूर्ति (K. S. Krishnamurti) ने विचाराधीन ग्रह की दशा (dasha) के अनुपात को तारों (stars) से उप-विभाजित करके तारों के विश्लेषण पर आधारित कृष्णामूर्ति पद्धति का विकास किया, यह प्रणाली "के पी" और "उप सिद्धांत" के नाम से जानी जाती है.

दुनिया की संस्कृति पर प्रभाव

Cultural influence of astrology

ज्योतिष विज्ञान का पश्चिमी तथा पूर्वी संस्कृतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा है. मध्य कालीन युग में, जब शिक्षित लोग ज्योतिष में विश्वास करते थे, स्वर्गिक पिंडों को ज्ञान की प्रणाली और उनके नीचे स्थित संसार का परावर्तन करने वाली प्रणाली के रूप में माना जाता था.

ज्योतिष ने विज्ञान भाषा और साहित्य दोनों को प्रभावित किया है. उदाहरण के लिए, इन्फ़्लुएन्ज़ा या जुकाम (influenza) शब्द मध्यकालीन लैटिन शब्द इन्फ़्लुएन्शिय से लिया गया, इसका नाम ऐसा इसलिए पड़ा क्योंकि चिकित्सकों का मानना था की महामारी प्रतिकूल ग्रहों और तारकीय प्रभाव की वजह से फैलती है.] शब्द आपदा, "डिसास्टर" इटालियन शब्द डिसैस्ट्रो से लिया गया है जो की एक "नाकारात्मक उपसर्ग" डिस और लैटिन शब्द ऐस्टर " तारा" से व्युत्पन्न है, जिसका मतलब है बुरे तारे या "दुष्ट-नक्षत्र". विशेषण, "ल्यूनेटिक" (ल्यूना/चन्द्रमा), "मेर्कयुरिअल" (मर्कारी), "मैथुनिक", (शुक्र) सामरिक, (मंगल (Mars)), "आनन्दित" (बृहस्पति/ जोव), और "सीसक" (शनि) पुराने शब्द हैं जिनका प्रयोग उन व्यक्तिगत गुणों को बताने के लिए किया जाता था जो ग्रहों के ज्योतिष लक्षणों से सबसे ज़्यादा मिलते थे या प्रभावित होते थे, इनमे से कुछ गुण प्राचीन रोमन देवताओं के गुणों से व्युत्पन्न हैं और उनका नाम भी उसी आधार पर रखा गया है. साहित्य में, कई लेखकों विशेषकर जिओफ्फ्रे चौसर (Geoffrey Chaucer) और विलियम शेक्सपियर, ने अपने पात्रों का वर्णन करने के लिए ज्योतिष के चिनों का प्रयोग किया और इस तरीके से उस विवरण में बारीकी पैदा की. हाल ही में, मिचेल वार्ड ने कहा था की क्रोनिकाल्स ऑफ़ नारनिया (Chronicles of Narnia) के रचयिता सी.एस.लुईस (C.S. Lewis) ने अपनी रचना को सात स्वर्गों के पात्रों और चिन्हों से सराबोर किया. अक्सर, ज्योतिष प्रतीकों को समझने वाले साहित्यों की सराहना करने की आवश्यकता है.

कुछ आधुनिक विचारकों विशेषकर, कार्ल जंग का विश्वास था की ज्योतिष में दिमाग को पढने और भविष्य बताने की ताकत हैशिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिष मध्य कालीन यूरोप (medieval Europe) की विश्व विद्यालयी शिक्षा (university education) में प्रतिबिंबित होता है, जिसे सात पृथक क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिनमे से प्रत्येक एक ग्रह द्वारा प्रस्तुत किया जाता था और उसे सात स्वतंत्र कलाओं (liberal arts) के रूप में जाना जाता था. दांते अलीघिरी ने विचार किया कि ये कलाएं जो आज उस विज्ञान में बदल चुकी हैं, जिसे हम भली भाति जानते हैं, उसी ढाँचे में फिट बैठती हैं जिसमें ग्रहों को फिट किया जाता है. संगीत में ज्योतिष शास्त्र का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, ब्रिटिश संगीतकार गुस्तव होस्ट (Gustav Holst) द्वारा बनाया गया ऑर्केस्ट्रा सूट, "द प्लैनेट्स (The Planets)", जिसका ढांचा ग्रहों के ज्योतिष चिन्हों पर आधारित है.

ज्योतिष और विज्ञान

फ्रांसिस बेकन (Francis Bacon) और वैजानिक क्रान्ति के समय से शुरू हुई वैज्ञानिक शिक्षण कि नई शाखाएं, प्रायोगिक अवलोकनों पर आधारित प्रणालीबद्ध प्रायोगिक प्रेरणा के तरीकों पर आधारित होने लगी इस बिन्दु पर, ज्योतिष शास्त्र और खगोलमिति अलग-अलग हो गए, खगोलमिति एक केन्द्रीय या मुख्य विज्ञान के रूप में उभरा जबकि ज्योतिष शास्त्र प्रकृति वैज्ञानिकों द्वारा एक अंधविश्वास या एक गुप्त विज्ञान के रूप में देखा गया.यह अलगाव अठारहवी और उन्नीसवीं सदी के दौरान और तेज़ हो गया. साँचा:Infobox Pseudoscience

समकालीन वैज्ञानिकों जैसे की रिचर्ड डौकिंस (Richard Dawkins) और स्टीफेन हाउकिंस (Stephen Hawking) ने ज्योतिष शास्त्र को अवैज्ञानिक कहा और पैसिफिक खगोलमिति समाज (Astronomical Society of the Pacific) के ऐनड्रयू फ्राकनोई (Andrew Fraknoi) ने इसे छद्म विज्ञान कहा. १९७५ में, अमरीकी मानववादी संगठन (American Humanist Association) ने ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करने वालों के संदर्भ में कहा कि वो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं जबकि उनके विश्वास का कोई प्रमाणित वैज्ञानिक आधार नहीं है बल्कि उसके ख़िलाफ़ कई प्रमाण हैं. ज्योतिर्विद कार्ल सेगन ने पाया की वो इस वक्तव्य पर हताक्षर नहीं कर सकते, इसलिए नहीं की वो ये सोचते है की ज्योतिष मान्य है बल्कि इसलिए क्यूंकि उन्हें लगता है की इस वक्तव्य का लहजा सत्तावादी (authoritarian) है. सेगन ने कहा की वो एक ऐसे वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक होते और ज्योतिष के विश्वास के मुख्य सिधान्तों को नकारते, जो इस वक्तव्य से ज्यादा विश्वासोत्पादक और इस से कम विवाद पैदा करने वाला होता.

भले ही एक समय में ज्योतिष शास्त्र का बड़ा ही सिमित स्थान रहा हो, लेकिन २० वी शताब्दी की शुरुआत से ही ये ज्योतिष शास्त्रियों के बीच अनुसंधान का विषय रहा है. २० वी शताब्दी में नवजात ज्योतिष अनुसंधानों के ऐतिहासिक अध्धयन में, ज्योतिष आलोचक जैफरे डीन और सह लेखकों ने एक मुकुलित अनुसंधान कार्य का उत्पादन किया, जो की प्राथमिक रूप से ज्योतिष शाश्त्र्दियों के समुदाए में ही रहा.

अनुसंधान

मंगल प्रभाव (Mars effect): प्रसिद्ध खिलाडिओं के जन्म सारिणी में मंगल की दैनिक स्थिति (diurnal position) में परिवर्तन से आने वाली आपेक्षिक आवृत्ति.

अध्धयन ज्योतिष अनुमान और कार्यकारी तरीके से निकाले गए (operationally-defined) परिणामो के बीच सांख्यिकीय महत्व (statistically significant) से सम्बन्ध स्थापित करने में बार बार असफल रहे हैं. ज्योतिष में प्रभाव आकार (Effect size) के अध्धयन इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं की ज्योतिष अनुमानों की औसत सटीकता संयोग से होने वाली चीज़ों से ज्यादा नहीं है, और ज्योतिष का कथित प्रदस्र्शन आलोचनात्मक निरिक्षण के समय पूरी तरह गायब हो जाता है संज्ञानात्मक (cognitive) व्यवहार (behavioral), शारीरिक और अन्य परिवर्तनशील घटकों की जांच के लिए अध्धयन करते समय , "टाइम ट्विन्स (time twins)" के एक ज्योतिष अध्धयन ने ये प्रर्दशित किया की मानव लक्षण जन्म के समय सूर्य, चंद्र, और ग्रहों से प्रभावित नहीं होती. ज्योतिष पर संशय करने वालों का ये भी कहना है की ज्योतिष व्याख्याओं और किसी के व्यक्तित्व के विवरण की कथित (fact) सटीकता इस वजह से है क्यूंकि लोग सकारात्मक 'बिन्दुओं या हिट्स' को बढ़ा-चढा कर लेते हैं और जो कुछ भी पसंद नहीं आता या फिट नहीं होता उसे नज़र अंदाज़ कर देते हैं विशेषकर तब जब विवरण के लिए अस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया हों (vague language is used). वे यह भी तर्क देते हैं की अनियंत्रित शिल्पकृतियों के कारण ज्योतिष के साक्ष्यों को अक्सर गलत रूप में देखा जाता है. "एस्ट्रो -ट्विन्स" के १५ ,००० नमूनों का एक बड़े पैमाने पर अध्ययन, २००६ में प्रकाशित हुआ था.इसने जन्म की तारीख और सामान्य बुद्धि और व्यक्तित्व के व्यक्तिगत अन्तर के बीच सम्बन्ध की जांच की और इस निष्कर्ष पर पहुँचा की दरअसल इनके बीच कोई सम्बन्ध है ही नहीं. यह भी पाया गया है की राशि चक्रों और प्रतिभागियों के व्यक्तिगत गुण के बीच कोई रिश्ता नहीं होता है.

फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक और सांख्यिकीविद माइकल गौकुएलिन (Michel Gauquelin) ने दावा किया की उन्होंने कुछ ग्रहों की स्थिति और कुछ मानवीय गुण जैसे वृति या पेशे के बीच सम्बन्ध पाया है. गौकुएलिन के सबसे व्यापक रूप से ज्ञात दावे को मंगल प्रभाव (Mars effect) के रूप में जाना जाता है, जो की मंगल ग्रह से सम्बन्ध प्रर्दशित करते हुए ये दिखाता है की आम आदमी की तुलना में किसी प्रसिद्ध खिलाडी के जन्म के समय मंगल ग्रह प्रायः आकाश में कुछ विशिष्ठ स्थितियों में होता है यही दावा रिचर्ड तर्नस (Richard Tarnas) ने अपनी कृति ब्रह्मांड और मानसिकता में भी किया है इसमे उन्होंने ग्रहों की स्थिति और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाओं और लोगों के बीच संबंधों की खोज की है १९५५ में इसके मूल प्रकाशन से, मंगल प्रभाव, इसे खारिज करने वाले कई आलोचनात्मक अध्ध्यनों और संशयी (skeptical) प्रकाशनों का विषय रहा है, और साथ ही मंगल प्रभाव के मूल दावों का समर्थन करने वाले या उसे विस्तृत करने वाले कई अध्धयन भी सीमान्त पत्रों (fringe journals) में प्रकाशित हुए हैं. गौकुएलिन की खोज पर विज्ञान की मुख्यधारा ने विशेष ध्यान नहीं दिया.

टोलेमैक प्रणाली (Ptolemaic system), ऐन्द्रिआस सेलेरिअस (Andreas Cellarius), १६६०/६१ द्वारा वर्णित.

अनुसंधान में बाधाएं

ज्योतिषशास्त्रियों का तर्क है की आज ज्योतिष शास्त्र में वैज्ञानिक अनुसंधान करने में कुछ महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, जिसमें शामिल है - धन की कमी, ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा विज्ञान और सांख्यिकी में पृष्ठ भूमि की कमी, और संशय करने वालों एवं वैज्ञानिकों का ज्योतिष शास्त्र में पर्याप्त रूप से दक्ष ना होना ज्योतिष शास्त्र में वैज्ञानिक अनुसन्धान (scientific research) के क्षेत्र में प्रकाशित पत्रों की संख्या बहुत कम है (यानी वैज्ञानिक अनुसंधान की तरफ़ निर्दिष्ट ज्योतिष पत्र या ज्योतिष अनुसंधान का प्रकाशन करने वाले वैज्ञानिक पत्र (scientific journal)दोनों ही कम संख्या में हैं) कुछ ज्योतिष शास्त्रियों का मानना है की आज ज्योतिष का काम करने वाले कुछ लोग वैज्ञानिक जांच का प्रयोग इसलिए करते हैं क्यूंकि उन्हें लगता है की दैनिक रूप से ग्राहकों के साथ काम करने से उनका व्यक्तिगत सत्यापन (personal validation) होगा.

ज्योतिष शास्त्रियों द्वारा दिया गया एक और तर्क है कि ज्योतिष के ज्यादातर अध्ययन में ज्योतिष अभ्यास की प्रकृति प्रतिबिंबित नहीं होती और वैज्ञानिक पद्धति (scientific method) ज्योतिष पर लागू नहीं होती. ज्योतिष पर विचार रखने वाले कुछ लोगों का तर्क है कि ज्योतिष के विरोधियों के इरादे और मौजूदा नजरिए के चलते ज्योतिष कि सटीकता मालूम करने के लिए होने वाले प्रोयोगों में, चेतन या अचेतन रूप से, जाँची जाने वाली परिकल्पना के निर्माण , जांच के संचालन और परिणाम की सूचना पक्षपात पूर्ण ढंग से दी जाती हैं

संदर्भ: विकिपीडिया